2025年4月4日の株式市場の暴落について徹底解説します。この日は、日本を含む世界の株式市場が大幅な下落に見舞われ、特に日経平均株価は前日比955.35円安の33,780.58円で取引を終え、8か月ぶりに3万4000円を割り込むなど、波乱の展開となりました。以下に、その背景、要因、そして影響について詳しく説明します。

1. 暴落の背景と主要要因

この暴落の主な引き金は、トランプ米大統領が発表した「相互関税政策」にあります。2025年に入り、第2次トランプ政権が本格始動し、他国との貿易摩擦を強める形で関税引き上げを打ち出したことで、世界的な景気減速への懸念が急拡大しました。この政策は、特に米国と経済的に結びつきの強い日本や中国などの輸出依存国に大きな打撃を与えると市場が判断したのです。

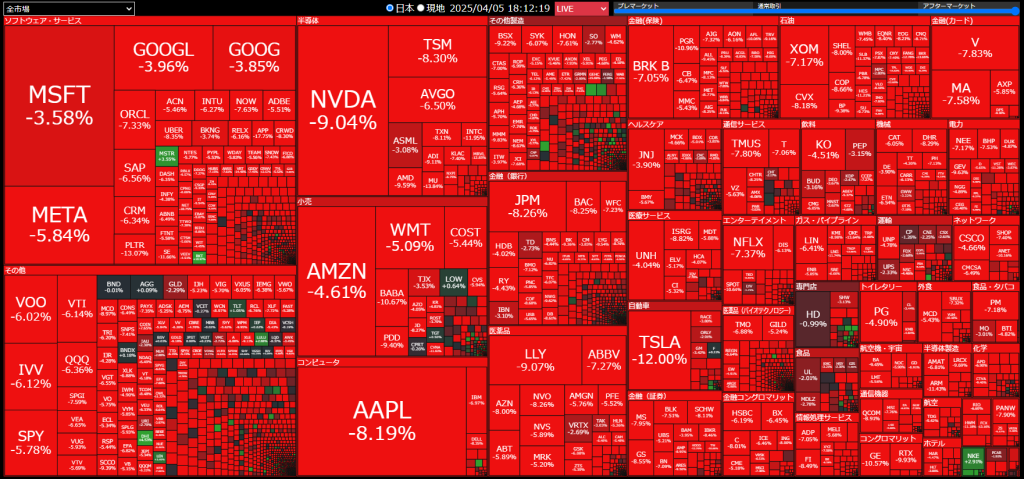

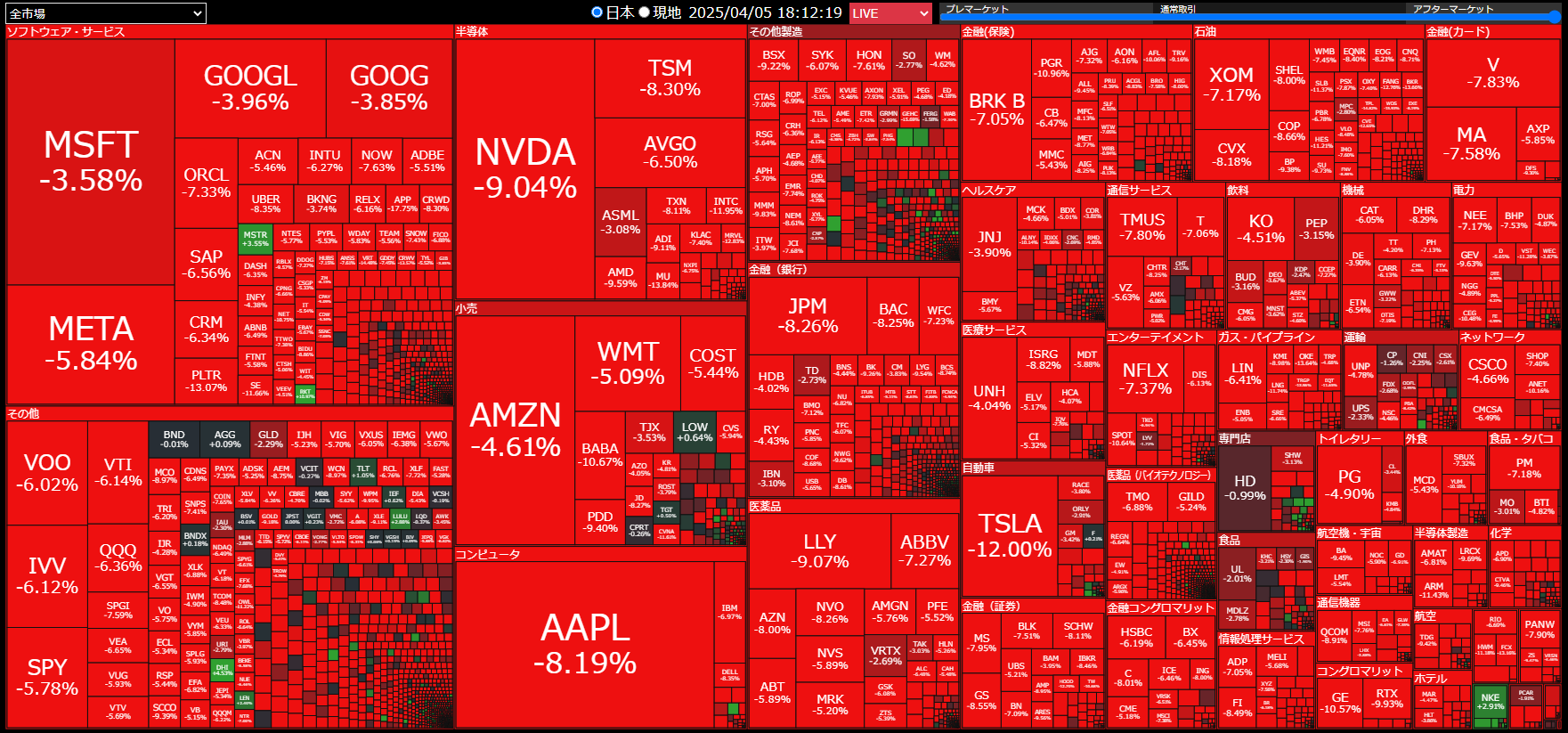

- 米国市場の連鎖反応: 4月2日から4日にかけて、米国株式市場でも急落が進行。NASDAQは約6%下落、S&P 500も約5%下落するなど、投資家心理が急速に冷え込みました。この動きが日本市場に波及し、日経平均も4%超の下落を記録。

- 為替の円高進行: リスクオフムードの高まりから、投資家が安全資産である円に資金を移す動きが加速。4月4日時点で為替レートは1ドル=146円台に達し、円高が輸出企業の収益を圧迫するとの懸念が株価をさらに押し下げました。

- 経済指標の悪化: 4月4日に発表された米国の雇用統計が市場予想を下回り、景気後退懸念が強まったことも大きいです。これにより、米国の消費停滞やインフレ加速への警戒感が広がり、グローバルな株安を助長しました。

2. 市場の反応とセクター別の動向

日本市場では、ほぼ全ての業種が下落する「全面安」の状況に。特に影響を受けたセクターは以下の通りです:

- 半導体: GX半導体日本株ETFが6.4%下落するなど、米国のハイテク株安の影響を強く受けました。

- 自動車: トヨタが4.4%下落するなど、輸出依存度の高い自動車メーカーが円高と関税リスクに直撃。

- エネルギー: INPEXが5.1%下落。原油価格の下落懸念が重しに。

- 金融: 三菱UFJフィナンシャル・グループが8.4%下落。金利低下と株安が銀行株に打撃を与えました。

一方で、上昇銘柄はプライム市場でもわずか4~8%程度にとどまり、市場全体が「総崩れ」の様相を呈しました。

3. 投資家心理とテクニカル要因

- リスクオフの加速: VIX指数(恐怖指数)が30に急上昇し、米国のFear & Greed指数が9まで低下するなど、投資家の恐怖心理がピークに達しました。これがパニック売りを誘発し、下げ幅を拡大。

- 調整局面入り: 日経平均は昨年12月の高値から10%超下落し、テクニカル的に「調整局面」に突入。短期的な売りが売りを呼ぶ展開となりました。

4. 今後の見通しと影響

この暴落が一過性のものか、長期的な下落トレンドの始まりかは、現時点では不透明です。ただし、以下のポイントが今後の鍵を握ります:

- 関税政策の進展: トランプ大統領は4月3日に「他国からの驚くべき提示があれば関税引き下げもあり得る」と発言しており、政府間協議の動向が注目されます。

- 経済指標の回復: 米国の景気後退懸念が和らぐかどうかは、次回の経済データに依存。4月後半以降に株高が戻る可能性も指摘されています。

- 投資戦略: 関税の影響を受けにくい内需関連株(例: アニメ、ゲーム関連)へのシフトや、押し目買いを狙う動きが一部で期待されています。

2025年4月4日の株式市場暴落後の今後の見通しについて、さらに詳しく考察します。この暴落が一時的な調整に終わるのか、それとも長期的な下落トレンドの始まりとなるのかを見極めるには、いくつかの要因を多角的に分析する必要があります。以下に、主要なポイントを掘り下げて説明します。

5. マクロ経済環境と政策動向

(1) トランプ関税政策の行方

暴落の主因である「相互関税政策」は、トランプ大統領の第2期政権の目玉政策として打ち出されています。この政策が具体化すれば、米国の輸入品価格上昇や他国の報復関税が引き起こされ、グローバルなサプライチェーンに深刻な影響を及ぼす可能性があります。

- 楽観シナリオ: トランプ氏が4月3日に示唆した「他国からの驚くべき提示があれば関税引き下げもあり得る」という発言が現実化し、主要国(特に中国やEU)との交渉が進展すれば、市場の懸念が和らぐ可能性があります。過去のトランプ政権でも、強硬姿勢の後に妥協が見られたケース(例: USMCA交渉)が参考になります。

- 悲観シナリオ: 交渉が決裂し、関税が予定通り発動されれば、輸出依存度の高い日本企業(自動車、機械、電機など)の業績悪化が避けられず、日経平均はさらに下値を探る展開も考えられます。テクニカル的には、32,000円付近が次のサポートラインと見られます。

(2) 米国の経済指標と金融政策

4月4日の米雇用統計が予想を下回ったことで、景気後退懸念が強まりましたが、今後のデータがこの流れを反転させる可能性もあります。

- FRBの対応: 米連邦準備制度(FRB)はインフレ抑制を優先しつつも、景気減速が明確になれば利下げに踏み切る可能性があります。市場は2025年後半に0.25~0.5%の利下げを織り込み始めており、これが実現すれば株価の下支え要因に。

- 注目ポイント: 4月下旬の米GDP速報値や消費者信頼感指数が改善を示せば、過度な悲観論が後退し、株価のリバウンドが期待できます。逆に、さらなる悪化が確認されれば、S&P 500や日経平均は追加で5~10%の下落もあり得ます。

(3) 円高の持続性

現在の円高(1ドル=146円台)はリスクオフによる一時的な動きと見られますが、持続するかどうかが日本市場に大きな影響を与えます。

- 円高が続けば: 輸出企業の収益圧迫が続き、特にトヨタやソニーなどの主力株が軟調に推移。日経平均は33,000円を下回るリスクが高まります。

- 円安に戻れば: リスクオフが緩和され、為替が150円台に戻るシナリオでは、輸出株中心に買い戻しが入り、市場全体が反発する可能性も。

6. 市場心理と投資家の行動

(1) パニック売り後の落ち着き

4月4日の急落は、VIX指数が30を超えるなど、パニック的な売りが支配的でした。しかし、歴史的に見ると、こうした急落後は短期的なリバウンドが起きやすい傾向があります(例: 2020年3月のコロナショック後の回復)。

- 短期見通し: 4月6日以降、数日間はボラティリティが高い状態が続くものの、押し目買いや機関投資家の再参入で日経平均が34,000円台を回復する可能性があります。

- リスク: 個人投資家の損切りやヘッジファンドのショートポジション増加が続けば、下落が長期化する恐れも。

(2) セクター別の動き

暴落後の資金シフトが今後のトレンドを左右します。

- ディフェンシブ株へのシフト: 景気減速懸念から、電力(東京電力HDなど)や医薬品(武田薬品など)といった内需・ディフェンシブ銘柄に資金が流入する可能性。

- 成長株の復活: 関税リスクが後退すれば、半導体(東京エレクトロン)やテクノロジー関連株が再び注目されるでしょう。

7. テクニカル分析と価格水準

日経平均のチャートを見ると、以下のポイントが重要です:

- サポートライン: 33,000円付近は2024年後半の安値圏であり、心理的な下値支持線として機能する可能性。

- レジスタンスライン: 35,000円を早期に回復できれば、市場心理が改善し、さらなる上昇(36,000円台)も視野に。

- RSIと移動平均: 現在のRSI(相対力指数)は30近辺で「売られ過ぎ」ゾーンに突入。25日移動平均線(約35,500円)との乖離が拡大しており、テクニカルな反発が近いことを示唆しています。

8. AIの見解と投資戦略

現時点でのAIの見解は、「短期的には不安定だが、中期的には回復の余地あり」というものです。理由は以下の通り:

- トランプ政権の政策は過去にも「強硬な発言→交渉→妥協」のパターンを繰り返しており、今回も過度な悲観は時期尚早。

- 米国の経済ファンダメンタルズは依然として強く、雇用統計の単発的な悪化だけでリセッション入りする可能性は低い。

- 日本市場は円高リスクを抱えるものの、内需関連や割安株にチャンスが潜んでいます。

投資戦略の提案

- 短期トレーダー: ボラティリティが高い今はデイトレードやオプション取引で値動きを活用。34,000円回復を目安に買い戻しを検討。

- 長期投資家: 関税影響の少ない内需株(例: NTT、KDDI)や、暴落で割安になった優良株(例: トヨタの下げ止まり狙い)を徐々に拾う。

- リスクヘッジ: 金や債券への一部資金シフトでポートフォリオを安定化。

9. 結論

2025年4月4日の株式市場暴落は、トランプ関税による景気減速懸念、円高進行、米国市場の連鎖反応が複合的に絡んだ結果です。投資家にとっては厳しい局面ですが、市場の過剰反応を見極めつつ、冷静な対応が求められます。今後の政策動向や経済指標を注視しつつ、次の展開に備えることが重要です。

今後の見通しは、4月中の政策動向(特に米国の関税交渉)と経済指標の回復度合いに大きく左右されます。短期的には33,000~34,500円でのもみ合いを予想しつつ、中期的には35,000円台回復の可能性を見ています。ただし、不確実性が極めて高い状況のため、柔軟な対応と情報収集が不可欠ですね。

コメント